カワイ調律師の仕事

カワイ調律師の特徴

-

全国各地で活躍

カワイの調律サービスネットワークは日本全国を網羅します。全90ヶ所の国内拠点にてピアノ調律をはじめとしたアフターサービスを提供しています。

-

活躍の舞台は海外にも

ハイレベルな海外顧客や音楽学校の調律など、世界でもトップクラスのシェアを有するメーカー所属であるカワイ調律師が活躍する舞台は国内にとどまりません。

-

国際コンクールやトップアーティストも担当

多数の国際ピアノコンクールで採用されているKAWAI。多くのアーティストの活躍をピアノとともに支えるコンサートチューナーもカワイ音楽学園の卒業生です。

-

長く続けられる

60歳定年後の嘱託雇用(原則65歳まで)、その後も委託調律師としての継続率は90%を超える。70代のベテラン技術者も多数活躍しています。また、容易に代わりが利かない専門的な技術職のため、産休・育休取得後のキャリア継続も可能です。

-

安定した雇用と待遇

カワイ調律師はピアノメーカー (株)河合楽器製作所の正規社員として働いています。

年収は高卒初任給:280万円、大卒:320万円。30代平均:490万円、40代平均:600万円と安定した雇用と待遇を望めます。※上記年収に含まれる賞与は業績によって変動する可能性があります。

調律師とは

ピアノ調律師とは「ピアノの調律や保守管理を専門に行う職業」です。

調律師が実施するピアノのメンテナンス作業は、音律理論にもとづき各音の高さを調整する『調律』、鍵盤の重さなど弾き心地を調整する『整調』、音量バランスや音の明暗・柔硬などのニュアンスを調整する『整音』の大きく3つに分類されます。また、経年変化や使用により消耗・破損した部品の交換など、修理が必要な場合も調律師が対応します。

ピアノ調律師はこうした作業を通して「ピアノの美しい音」を引き出しています。複雑な構造を持つピアノは演奏者が自身でメンテナンスできない楽器です。調律師はピアノと演奏者の架け橋となることで、音楽文化を支えています。

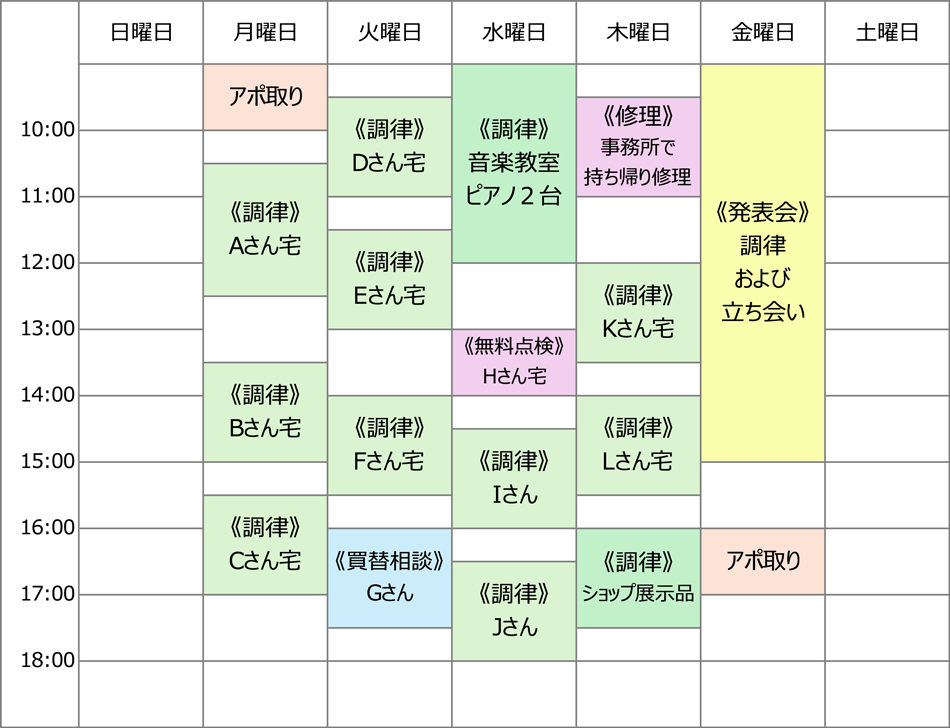

調律師の1週間スケジュール例

- 月曜日

- 朝から電話とメールでピアノ調律のアポ取り。昨日ピアノが納品されたAさん宅で初めての調律。ピアノの扱い方の説明も丁寧に。

- 火曜日

- 今日は1日調律づくし。半年前に弦を張り替えたFさん宅のピアノは大丈夫だろうか? 夕方はGさんが来店され、グランドピアノへの買替相談。アップライトとの違いを説明。

- 水曜日

- レッスンが始まる前に音楽教室で2台調律。午後のHさんは10年ぶりの調律依頼。まずは無料点検で状態確認と作業内容を相談。

- 木曜日

- Hさん宅のピアノはアクション修理が必要だったので、アクションを持ち帰って修理することに。週末、ショップに来客があるので展示ピアノのメンテナンス。

- 金曜日

- 祝日の今日は音楽教室の発表会。調律後、リハを見届け手直し。万一に備えて立ち会いも。Cさんのお子さん、とても上手になっていた。事務所に戻ったら来週のアポ取りをしよう。

調律師キャリアの一例

- < 1 年目 >

- 1年の学園生活を終え、4月より販売担当などの新入社員と共に研修を行い、概ね5月より配属先に赴任します。最初は先輩調律師に同行して顧客宅に調律に行くなどフォローを受けながら調律師としてひとり立ちしていきます。その後も折に触れて先輩・上司から調律技術の確認と手ほどきを受け、国家資格である「2級ピアノ調律技能士」の取得を目指します。

- < 5 年目 >

- 調律師として、また社会人としても成長し、さまざまな顧客のニーズに応えられるようになります。例えばピアノ買い替えの相談や、発表会の調律・立ち会いなど、顧客宅の調律以外にも幅広く活動するようになります。また、3週間の技術研修「GPグランドコース」を受講し、グランドピアノユーザーの要望に応えられる技術力を身に付けます。合格率25%ほどの難関「1級ピアノ調律技能士」に挑戦、取得する者が出てきます。

- < 15 年目 >

- ピアニストや音大講師、音大生の高度な要望に応えられるよう、1か月間の技術研修「GPマスターコース」を受講し、調律師としての対応力を高めます。日々レベルの高い仕事をこなしてアフターサービスの中核を担い、中にはカワイ調律師において最も権威のある社内資格「MPA(マスター・ピアノ・アーティザン)」を取得をする者も出てきます。さらには海外研修を経て「コンサートチューナー」として世界の名だたるピアノコンクールを担当する調律師もいます。

- < 30 年目 >

- 調律の知識、技能の追究に終わりはなく、この頃になると後進の指導も任されます。若手調律師の「師匠」の役目を担い、技術を継承していきます。調律師の技術は代々このように受け継がれていきます。また、定年後会社を退職しても嘱託社員として仕事を続けたり、自営業として可能な範囲で調律を続ける技術者が多いです。